齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 师文静

圣人孔子走到晚年,经历了“再逐于鲁,削迹于卫,伐树于宋,穷于商周,围于陈蔡”的人生挫折,至亲至爱的徒弟们相继离世……这个伟大又不屈的灵魂在多重打击下无奈陨落。面对这一场堪称悲壮的文化远征,如何转化为声光影的舞台艺术呢?

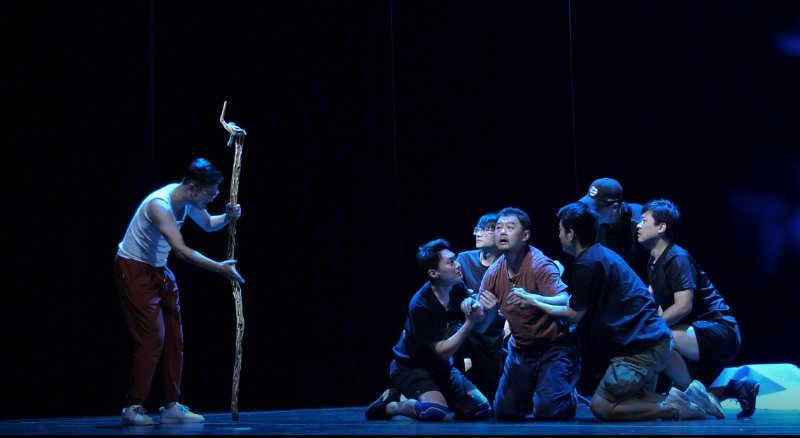

9月2日,由著名艺术家张继钢执导的话剧《孔子》正在山东省话剧院剧场进行紧张的排练,该剧其中一场戏就是对晚年孔子形象的呈现,创作者们展开的无限想象,艺术表达的那种颠覆性、感染力,以及对晚年孔子其人、其思想的深刻阐释,相信该剧亮相舞台时,一定会满堂惊艳。

笔者在排练现场探班一下午,看了两组演员反反复复4个来回排练这场戏。初看第一遍,我这个戏剧门外汉已被专业演员李帅、王翔全情投入诠释的孔子角色深深打动并沉迷其中。但在张继钢导演一遍遍提纲挈领的引导下、重要戏份“手把手”的示范下,这场20多分钟的戏越来越精细,一点点走向丰满和精致。子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。”精雕细琢才能出好戏。

张继钢导演对这场戏的导演阐释深入浅出,他结合孔子的一生诠释此刻孔子的人生状态,结合孔子的理想与追求谈此刻孔子的精神世界。

讲戏时,张继钢导演能“稳、准、狠”地找到他眼中的舞台“破绽”:“道具在这里,演员没有借力,没有让它代表自己说话,它没有灵魂,这是不可以的”“弟子出场的动作绝不能整齐一致”“孔子两次躺在地上的动作方位应该是一致的”“演员太多时间在面对观众,不信任自己的后背和侧面?我看大可不必!”……这是经验丰富的导演对舞台艺术的极致追求,这种细腻、精准、入微可能才是高品质舞台艺术诞生过程的基石,也必定会被热爱戏剧艺术的观众发现、回味,也是一部戏最大的“彩儿”。

排练现场,我也看到张继钢导演大胆的“舍”与“简”,他说经过思考之后,认为有些音乐必须拿掉,“要让观众好好听人物说话”。

有时候,观众看戏看得淋漓尽致、沉醉其中,叫好声连连,却并不知晓这背后创作者们倾注了多少心血。这一场戏,一遍一遍地过,一个细节一个细节地抠,大家一次次用饱满的情感和泪水去接近和抵达孔圣人的大爱大恨、他信仰的真谛、他孤独的灵魂,只为让这个角色、这个人达到一种艺术上的极大升华。

如琢如磨,如切如磋,一出戏,才能慢慢走向它完美无瑕的样子。遥想当年,孔夫子读书、学艺,无不经历了“韦编三绝”刻苦,才有“尽善尽美”的大成之境。

能够见证一部高品质艺术作品的诞生机会难得。这一次探班,切身感受到了张继钢这样的艺术大家的广度、深度和风范。心绪也悄然穿越时空,仿佛看到了2000年前,那位圣人的神采,虽不能至,心向往之。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论